当奉献汇聚生命之光

——汉中无偿献血者的温情故事

记者 曹娜 文/图

6月14日是第二十二个世界献血者日。在这个特殊的日子里,一群平凡而伟大的献血者用热血传递希望,用行动诠释大爱。他们中有坚持献血19年的税务干部,有守护稀有血型者生命的“熊猫侠”,还有以专业践行医者仁心的医护人员。他们的故事,如同璀璨星辰,照亮了生命的天空。

“献血达人”陈谦:19年35000毫升的热血长跑

在西乡县税务局,有这样一位干部:19年来无偿献血105次,捐献全血4200毫升,血小板154个治疗量,累计献血量达35000毫升。他就是三次荣获“全国无偿献血奉献奖金奖”,并个人荣膺全国无偿献血奉献奖终身荣誉奖的陈谦。 陈谦挽起衣袖,为临床患者捐献血小板。

陈谦挽起衣袖,为临床患者捐献血小板。

陈谦的献血之路始于2006年元旦。当时还是陕西理工学院学生的他,积极响应学校号召,献出了人生第一次全血。2010年,他了解到成分献血的重要性。且相较于每隔半年才能捐献一次全血,捐献血小板的间隔期更短,每隔14天就能捐献一次。“捐献血小板,这救人的节奏就能大大提速。”于是,他开始“雷打不动”地定期捐献成分血,并且加入中华骨髓库,成为一名造血干细胞捐献志愿者。

作为媒体人时,他采写献血报道呼吁公众参与;成为税务干部后,他加入“茶乡税月·青年先锋”志愿服务队,带动更多人投身公益。

最令他难忘的,是连续多次为一名白血病患儿捐献血小板,“看到那袋金黄的血小板在震荡仪上晃动时,我能感受到生命的力量。”陈谦告诉记者,这样让他记忆深刻的故事还有很多。2024年春节初三,正在休假的陈谦接到紧急求援电话:一位车祸患者急需血小板救命。他立即赶往献血屋,经过5小时紧急采集化验,患者终于转危为安。

“纤纤不绝林薄成,涓涓不止江河生”,陈谦用19年的坚持证明:一个人的热血,可以守护、温暖无数生命。

“熊猫侠”董乐:稀有血型群体的生命守护者

汉台区某社区服务中心办公大厅里,工作人员董乐的手机从不静音——微信里那个特殊的“稀有血型群”,不知何时会弹出用血信息。

她的献血故事始于2006年。那一年,第一次参加无偿献血的董乐,意外发现自己属于稀有血型群体。“当时看到血型报告,我才意识到自己成了‘熊猫血’家族的一员。”这份意外发现,让她从此与无偿献血事业结下不解之缘。 稀有血型献血者董乐自豪地展示无偿献血证。

稀有血型献血者董乐自豪地展示无偿献血证。

虽然没有经历过惊心动魄的紧急救援,但董乐的手机始终24小时开机待命。微信里的“稀有血型微信群”,是她牵挂的“生命热线”。她告诉记者,当群里响起求助消息,一定会有合适的人第一时间回应。在这个被称作“熊猫侠”的群体里,董乐并不是一个人战斗。60多个稀有血型者,他们都默默遵守着“约定”:定期献血保持血液活性、全天候应急待命。这些约定如同无形的纽带,将他们紧紧相连,共同守护着生命的希望。

董乐既是无偿献血的参与者,还是一名自发的义务宣传员。她经常向居民、朋友宣传无偿献血科普知识。在她的影响下,又有几位朋友加入献血队伍。“血液会代谢,但善意能永恒。”董乐这样理解她的坚持。

医护人员秦彦:“医”不容辞的双重使命

医护人员挽袖时,针尖流淌的不只是热血,更是职业信仰与生命诺言的双重见证。

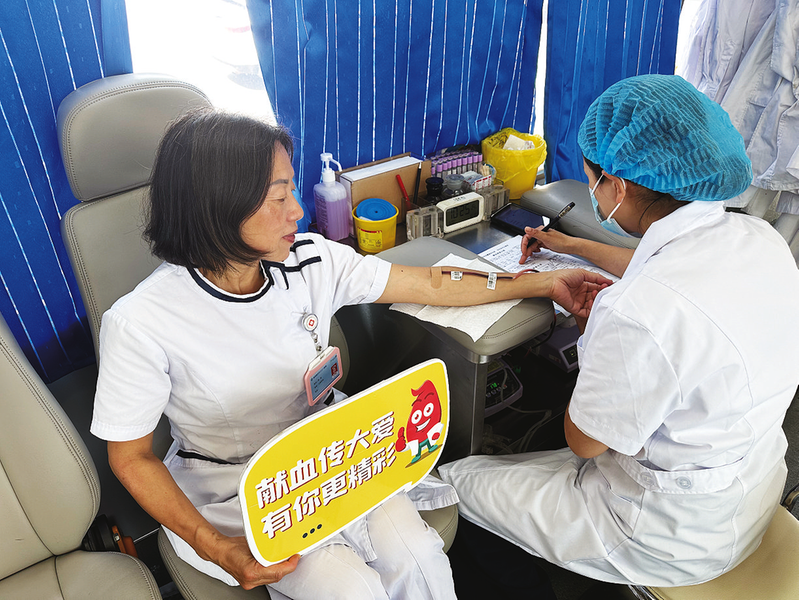

6月10日,正在献血的通用医疗三二〇一医院主管护师、高级营养师秦彦告诉记者,她母亲60岁患病时,因她先前的无偿献血,母亲获得了优先用血保障。从此,她更坚定了每年固定献血两次、每次400毫升的选择。 医护人员秦彦坚持无偿献血,用爱心为生命护航。

医护人员秦彦坚持无偿献血,用爱心为生命护航。

作为医护人员,秦彦特别注重科学献血。每次献血前两周,她会调整饮食结构,增加鸭血、猪肝等补铁食材。“我本身是医护人员,还是专业的营养师,从科学的角度讲献血对身体是很有益的。”秦彦介绍,献血可刺激造血功能,促进新陈代谢。献血后,人体会加速生成新的红细胞、白细胞和血小板,帮助维持血液动态平衡,还能降低铁过载和心血管疾病风险。

同时,献血者通过挽救生命的实际行动,能获得强烈的社会参与感和道德满足感。我国每年约1500万人次献血,每个献血者都是这条生命接力链的重要一环,形成爱心传递的乘数效应。

而最令秦彦记忆深刻的,是她叫来10余位朋友为病危老人集体献血的经历。“大家在献血车前排队的场景,让我看到了有限生命正在创造无限价值”。在产科工作的她,时常迎接“新生命”的诞生,对临床用血也有更深刻的认识。“无偿献血事业,也是另一种意义上的‘新生’”。秦彦说。

从陈谦19年的坚守,到董乐“熊猫侠”群体的集体守护,再到秦彦的专业奉献,这些献血者用热血编织起生命的保护网。我国每年约有1500万人次参与无偿献血,这些数字背后,是一个个鲜活的故事,一次次生命的接力。这些献血者的无私奉献,让生命之花绽放得更加绚烂。