从“会种田”到“慧种田”

——南郑区以农业新质生产力擘画乡村振兴新蓝图

记者 曹娜 文/图

高速育秧播种流水线,让供盘、供种、覆土、码垛等一系列过程实现机械化;数字赋能,让农田具备了可监测、可管理、可追溯的“智慧大脑”;智慧养殖,通过物联网与AI技术精准调控生产流程,让传统养殖方式焕然一新……

近年来,南郑区坚持良种繁育、数字科技等多元发展路径,以农业新质生产力为核心驱动力,全力破解传统农业发展瓶颈,助力农业生产提质增效,擘画乡村振兴新蓝图。

数字赋能开创智慧农业新路径

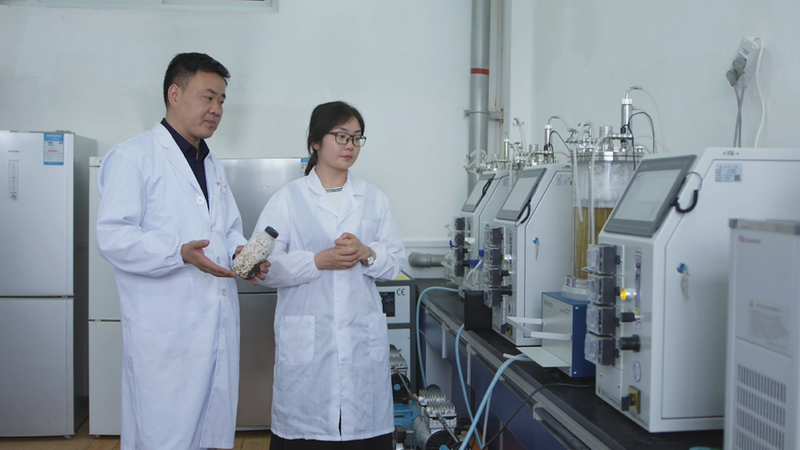

6月11日,在南郑区黄官镇同心创发农业发展有限公司的食用菌基地,一场液态实验正在上演。该公司创始人孙千钧在实验室一边向记者展示培养中的食用菌菌丝,一边说:“我们要让菌种在本地生产,技术的研发始终掌握在自己手中。”她的这句话,道出了南郑区农业新质生产力迭代升级的核心。 6月11日,南郑区黄官镇同心创发农业发展有限公司创始人孙千均(右一)与专家一起查看液体菌罐。该公司研发的液体菌包技术以及建立的数字化生产体系,让菌种品质可控、成本降低。

6月11日,南郑区黄官镇同心创发农业发展有限公司创始人孙千均(右一)与专家一起查看液体菌罐。该公司研发的液体菌包技术以及建立的数字化生产体系,让菌种品质可控、成本降低。

过去,我市滑子菇、赤松茸等特色食用菌菌种需从外地购买,运输成本高且易受环境因素影响,菌种变质、产量不稳定情况时有发生。如今,该公司液体菌包技术的研发和数字化生产体系的建立,让菌种品质可控、成本降低,农户风险大幅减少。

打开手机上的产品溯源APP,每一个菌包的生产与种植轨迹清晰可见。数字化管理如同无形之手,精细控制着从菌种培育到餐桌的全过程。“这样不仅降低了成本,还有助于精细化管理,产品品质提升的同时农户们的收益也更有保障。”孙千钧说。

走进该区裕丰农机服务专业合作社,1500亩数字化稻田里,20套土壤墒情与虫情监测终端如哨兵般矗立,AI算法以95%的精准度识别病虫害,让农药使用量锐减20%;50个农田监测点实时将温湿度、光照等数据汇入终端,合作社构建的“智慧中枢”已成为保障粮食安全的坚实后盾。今春一次精准的低温冻害预警,为周边农户挽回了超120万元的经济损失。

一幅“天上看、地上查、网上管”的智慧农业图景,正在南郑区田间地头徐徐展开。

智慧养殖为农业现代化注入强动能

走进该区濂水镇的东方希望养殖公司,通过监控视频看到,生猪养殖场内空无一人。涵盖视频监控、智能环控、精准饲喂等环节的智能系统,不仅覆盖了2.5亿元投资建设的养殖场全生产环节,更支撑起年出栏12.5万头的规模化养殖运营。

在这里,不仅温湿度调控、饲料喂养智能化,智能系统中物联网设备更实现了24小时生物监测闭环。该公司战略发展负责人吴捷介绍,智能巡检机器人在400米的单元通道中精确巡行,当红外线扫描到体温异常的生猪,系统立即触发警报,管理人员通过后台监控即可决策处置,最大限度隔绝了人畜交叉带来的疫病传播风险。

数字技术的应用,带来了经济效益的提升。吴捷给记者算了一笔账:饲料转化率显著提高18%,每头生猪节约出栏综合成本120元。以2024年为例,年产值1.6亿元,成本节约了1200万元以上。今年2月,该养殖项目被农业农村部授予“国家级生猪产能调控基地”称号。

同样的智慧变革,也发生在该区联创生态农业的现代化蛋鸡养殖基地。5层立体智能鸡舍中,鸡蛋经自动输送带轻柔运送,避免了传统捡蛋的损耗;智能环控系统将温湿度波动精准控制在±0.5℃,自动饲喂误差压缩至2%以内。人工成本降低了60%,日产优质鲜蛋12万枚,产蛋率提升5%。

从空栏值守的猪舍到自主运行的鸡厂,智慧养殖正驱动南郑农业由“汗水经济”向知识经济转变,为农业现代化发展注入了强劲动能。

良种繁育筑牢农业“芯片”根基

阳春三月,南郑区阳春镇陈村油菜制种基地内,盛开的油菜花一片金黄惹人眼。在这片美景的背后,油菜化学杀雄技术的突破,赋予了美景不一样的经济价值。

6月11日,在该基地,南郑区农业技术推广与培训中心专家王小红向记者介绍,油菜开花时一旦遇到低温,本身不育的母本就会育性转变,形成微量花粉,从而自交结实,导致种子纯度降低,直接影响大田杂交油菜产量降低。南郑区先后引进油菜化学杀雄剂“化杀灵WP1”,在油菜三系制种控制“微粉”中取得成功并大面积应用,使三系制种的微粉危害由“天控”变成了“人控”。制种平均单产由原来的每亩35公斤提高到了70公斤以上,种子纯度增加了10个百分点以上。

化学杀雄技术的广泛应用,使我市成功跻身全国首批区域性油菜良种繁育基地,也让种农从产业中获取到更大的收益,形成了良性循环。

在该村党支部副书记潘治国眼中,发展制种油菜既省心又挣钱。村上制种的“腾油G50”等高含油化杀品种,比种植商品油菜每亩多收益900余元。更让农户省心的是,制种油菜收获后,由委托制种的富民种业有限公司全部收购,销路不愁。今年春季,该村1600亩制种油菜已全部被收走,收入332.8万元,户均增收约1.18万元。

记者从该区农业农村局获悉,今春,50余台套植保无人机在该区14.16万亩小麦田上空实施“一喷三防”,将小麦统防覆盖率推至64.98%。与此同时,苏陕协作平台引入的北斗导航无人车,往返于2500亩蔬菜基地与集散中心之间,单日运输可达4吨,物流成本降低30%。

春种一粒粟,秋收万颗子。数字农业的触角在南郑大地已贯穿种植、养殖与育种的产业全链条,新质生产力正催发田野强劲脉动。