“火种”燎原映天汉

——汉中锻造高素质专业化年轻干部队伍纪实

记者 朱媛媛 曹娜 李扬

汉江之畔,“火种”正燃。

去年,汉中创新实施“火种计划”,锚定高素质专业化干部队伍建设目标,以6700余名年轻干部组建的1081个“火种小组”为载体,通过高点部署、靶向学习、实践淬炼、成果转化四维发力,在天汉大地燃起青春烈焰。

这是思想的碰撞场:“每周学习日”里论道新质生产力,高校课堂上解码数字经济,前沿论坛中探寻生态密码,新理念在思维交锋中生根。这是实践的练兵场:招商引资一线谈判攻坚,乡村振兴田间地头躬身实干,交通执法现场创新模式,疾控实验室填补技术空白,硬本领在“三个一线”上锤炼。

如今,180余项成果落地生根。这场覆盖全领域的青春锻造工程,既为年轻干部搭建了成长快车道,更以“星火成炬”之势,为汉中建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市、奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章注入澎湃动能,成为新时代干部培养的生动实践。

发改新锐“火炬手”:在新质生产力浪潮中淬炼锋芒

市发改委会议室,一场关于新质生产力的研讨会上,“火种小组”成员蒋皓韦正用“绿色金融”解读双碳目标——这些带着“高、新、特”理念的碰撞,正是我市“火种计划”培育新质生产力人才队伍的生动缩影。 市发改委“火种计划”学研成果展示中,小组成员进行汇报。 受访者供图

市发改委“火种计划”学研成果展示中,小组成员进行汇报。 受访者供图

“每周集体学习新质生产力理论,每月研讨新兴产业路径,就像给大脑装上‘升级芯片’。”小组成员王付杰这样形容团队的学习常态。该小组以“加快发展新质生产力”为指引,参加东西部人才培训9期,并赴上海张江科学城、南通氢能产业园等实地研学,将“课堂”延伸到创新一线。

翻开小组成绩单:聚焦新质生产力发展,他们完成了《氢能产业发展研究》《千亿级能源产业集群实施方案》等多项重点课题,其中3篇研究成果获省级奖项并发表于《陕西发展和改革》。团队创新提出“风光水储氢”多能互补模式,形成的数字化转型、人工智能发展等报告直接指导实践,为全市高质量发展提供了重要智力支撑。

更令人欣喜的是人才成长——蒋皓韦撰写的《浅析加快绿色转型发展拓展“两山”转化通道》荣获全省发展改革系统青年干部经济论坛二等奖;2024年以来,5名“火种”成员走上科长岗位,1人担任县区发改部门负责人。这些年轻人不仅破解了“本领恐慌”,更用新质生产力思维重构工作逻辑。

成果背后,是“火种”成员在稳增长、扩投资等重大任务中的淬炼:他们参与谋划储备生态城市建设项目379个、国家腹地重要节点城市建设项目537个、净水保护工程266个……如今,这支队伍正将目光投向更远处。正如小组成立之初确定的目标:“我们要做点燃汉中高质量发展的那一簇火苗,在这片秦巴热土上,将新质生产力的星火形成燎原之势。”

工信革新“突击连”:在深学细研里淬炼硬核

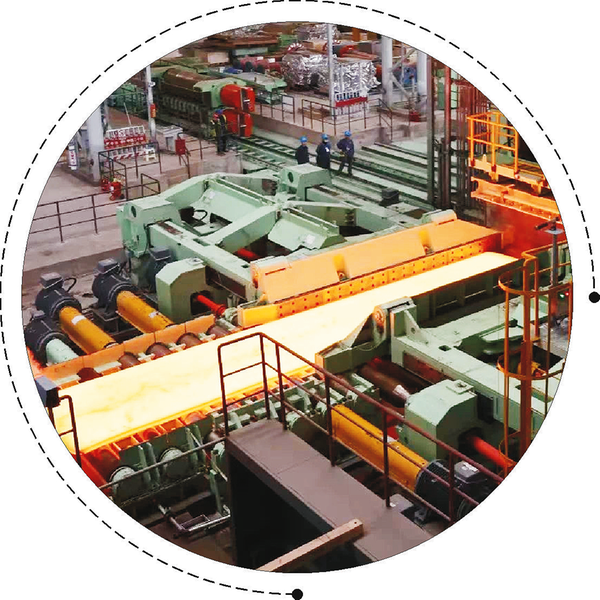

炽热的钢坯在辊道上轰鸣穿梭,火红的钢条淬水成材……在陕钢集团汉钢公司轧钢车间,市工信局“火种计划”青年理论学研小组组长赵自强正带领组员们蹲点调研,他们仔细记录关键技术参数,与企业技术骨干反复论证产品升级路径。

陕钢集团汉中公司中厚板生产线现场。 市工信局供图

陕钢集团汉中公司中厚板生产线现场。 市工信局供图“看,这里就是最好的课堂。”赵自强指着新投产的优特钢生产线说,“只有亲眼目睹钛板量产的热轧过程,才能真正理解产业突围的痛点与希望,护航钢铁产业破局升级。”这番感慨,正是“火种小组”深入产业一线的真实写照。

去年以来,市工信局“火种小组”紧扣全市打造千亿级现代材料产业集群目标,以“钢铁产业延链深加工”为切口,着力破解产业链价值提升瓶颈。“我们走遍了全市每一家重点钢厂。”原材料工业科负责人郭豪回忆道,“通过实地调研收集数据,与各方企业代表深入交流,才逐步拼凑出清晰的转型路线图。”

小组成员袁丰对此体会深刻:“校园里的理论知识是基础,真正走进车间,与同事、专家一起分析生产数据,才发现书本知识与实际应用之间存在巨大鸿沟。”

基于对全国行业趋势与汉中产业优势的研判,小组明确提出“高举创新大旗,推动钢铁产业从‘大而全’向‘强而精’转型”的破局路径,并形成特优钢研发、深加工项目布局等3项关键建议。

脚步丈量的学研成果正加速转化为发展实效。小组参与制定的《汉中市千亿级现代材料产业集群建设硬仗行动方案》落地见效——2024年,陕钢汉钢公司优特钢产品首销阿联酋,钛板实现规模化量产;今年1-5月,全市现代材料业产值同比增长11.6%,钢铁产业增速达12.1%,产量占全省四成。

水利青年“弄潮儿”:在汉江碧波里淬炼成长

当95后组员用“碳汇交易”解读水土保持规划,当刚入职的新人把“河流伦理”融入河道管护方案,坐在台下的老水利人听着“新质生产力与水源地保护”“生态产品价值转换路径”等新鲜课题,常忍不住插话:“这思路比我们当年开阔多了!”

汉台区水利局“火种小组”创办了“水利青年说”圆桌论坛,特邀高校教授担任外聘专家,紧跟水土保持和农业水利发展前沿,深研相关方针政策、国际先进案例。每位组员还立足岗位深耕,撰写《水质提升专项行动方案》《抗旱保供水工作方案》、编制汉台区水土保持“十五五”规划、修订河湖长制工作制度……他们在知识的海洋里遨游,在实践的熔炉中淬炼。正如组长李倩茜所说:“我们不仅学到了想学的知识,更干成了过去想干而没机会干成的事。”

汉台区水利局“火种小组”成员入户开展抗旱保供摸底调查。 汉台区水利局供图

汉台区水利局“火种小组”成员入户开展抗旱保供摸底调查。 汉台区水利局供图昔日青涩新人,如今已蜕变为照亮业务的“星火”。曾在“水利青年说”首次主持时手足无措的毛义波,现在能在汉台区新时代文明实践宣讲师风采大赛上侃侃而谈;余芮冰发挥专业所长,把节约用水与非常规水利用知识讲得生动有趣,成了各单位争邀的“科普达人”。他们撰写的3篇论文破解水源地保护难题,8篇国办信息直抵决策层;原创公益歌曲《节水护河记心间》斩获省级一等奖、全国优秀奖,让节水理念顺着旋律流入千家万户。

这种双向奔赴催生出惊人能量:5个水生态治理项目跻身省级储备库,鑫元湖下游排涝通道建设项目拿下超长期国债支持,50余个项目被纳入汉台区“十五五”水利发展规划……看着年轻人逐渐成熟的脸庞,局里的老工程师感慨:“这些娃不仅自己长成了业务骨干,更给水利工作带来了冒热气、带露珠的新活力!”

经协尖兵“探路者”:在AI赋能县域潮头淬炼前行

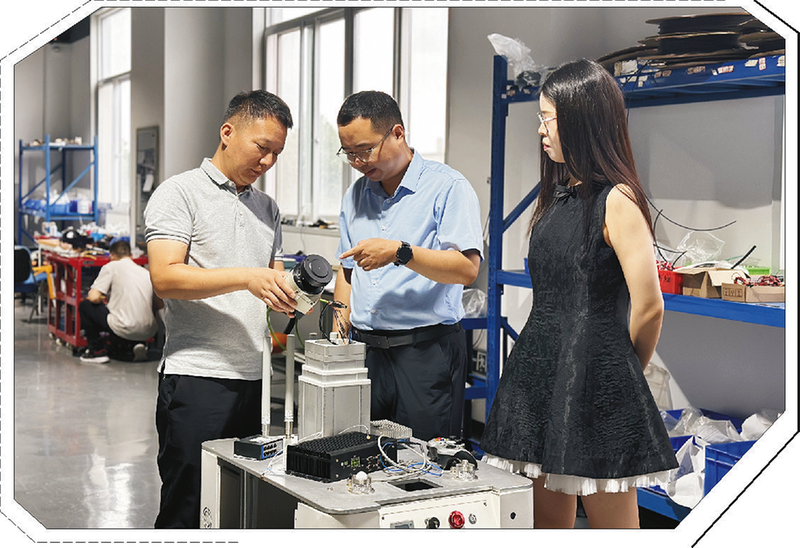

在城固,活跃着一支由海归硕士、“985”“211”高校毕业生组成的队伍——县经协中心“火种小组”。他们平均年龄27.5岁,怀揣人工智能、电子信息工程等专业的“硬核”知识,在县域产业土壤里播撒新质生产力的种子。

“要让AI技术扎根县域,就得把论文写在城固大地上。”组长袁浩洋的话道出了这群年轻人的初心与担当。他们依托县域产业发展优势,以推动全县智能化水平提升为目标,通过走访调研、发放问卷,迅速摸清了全县工业智能化“家底”,找准转型升级突破口,迈出探路坚实步伐。

城固县经协中心“火种小组”成员在企业调研巡检机器人生产装配情况。 记者 朱媛媛 摄

城固县经协中心“火种小组”成员在企业调研巡检机器人生产装配情况。 记者 朱媛媛 摄走进城固江湾外贸轻工业产业园的固博机器人科技有限公司生产车间,一台工业巡检机器人正灵活模拟作业,科技感十足。这家去年落户的行业头部企业,仅用1年多时间,已研发制造60余台不同类型机器人,广泛应用于电力、石油、钢铁等10余个行业,年产值达1500万元。

“我们企业原本业务范围局限于工业场景应用,县经协中心干部常来调研,帮我们拓宽思路。”副总经理王兵感慨道。在“火种小组”的建议下,企业采取定制化服务模式,开发出环境智慧管理系统,让普通监控变身识别人群、预警风险的“智慧哨兵”,成功拓宽了企业经营范围。

在这一过程中,小组成员赵子涵蹲点调试智能巡检系统参数,许文硕敲出智慧运维APP的代码,郭亚欣翻译产品手册助力出海……他们以专业特长,让青春智慧渗透企业发展各环节,“火种”的光热正转化为实实在在的生产力。

更深远的是,他们以固博为支点,撬动产业链招商。通过梳理上下游企业图谱,一批人工智能目标企业被纳入城固的“招商雷达”。

这群尖兵“探路者”用数据说话、用技术开路、用热情搭桥,让“AI+县域经济”的蓝图在城固大地上徐徐展开。

非遗振兴“先锋军”:在乡村振兴中淬炼传承答案

走进南郑区两河镇,空气中弥漫着淡雅棕香——这里是远近闻名的“汉中两河扇编之乡”。一把传承百年的棕扇,曾因时代变迁蒙尘。如今,镇上6名年轻干部组成的“火种小组”,正将这股风重新扇旺,扇出一村一户的希望。

南郑区两河镇“火种小组”成员入户走访,与扇编工匠蒋小兰讨论文创产品制作、销售思路。 记者 曹娜 摄

南郑区两河镇“火种小组”成员入户走访,与扇编工匠蒋小兰讨论文创产品制作、销售思路。 记者 曹娜 摄“干部得扑在一线找题解。”组长周强常把这句话挂在嘴边。为寻找产业振兴钥匙,小组成员带着问题走村入户,对技艺脉络、市场瓶颈精准“把脉”。深度调研报告里,藏着他们对乡土未来的思考——传统扇子季节性强、附加值低,唯有创新,才能让扇编“活”起来。

为将创新火花转化为点亮乡村的行动,他们参与并推动了一系列破局之举:两期培训班吸引百余名群众参与、“扇编工匠”评选大赛树立起10位标杆、推动棕扇编织技艺跻身市级非遗项目,老技艺从此有了金字招牌。

品牌打响了,畅通销路成为关键。小组成员引入“互联网+”思路:送15位老师傅走进直播间、协助手工艺人设计流苏扇等文创新品、第四代传承人何惠琴亦在他们的协助下筹备开网店。

老手艺,被新力量注入了勃勃生机。

“他们带来的创意和视野真不同。以前卖老样式,一年收入才几千块。现在跟着设计文创扇、找订单,收入翻倍。”扇编工匠蒋小兰感受颇深。产业转型的红利,悄然滋润着整个产业带。全镇35万把的年销量,每把扇多卖一元,乡亲口袋就增收35万元。这不仅关乎钱袋子,更关乎一门技艺的生死存亡。

镇长张伟对这支新锐力量寄予厚望:“年轻干部知识新、闯劲足、懂市场,善用互联网工具。他们连接起乡村与现代经济生态,把数字新思维‘反哺’给农户,解决了供需信息差。”

让传统跟上时代,吸引年轻人回归传承——“火种小组”正用实干写下答案。

汉中“火种计划”的成效远不止于锻造了一支队伍或催生了若干成果,其深层意义在于重塑了干部培养的底层逻辑,点燃了高质量发展的内生引擎。

它不仅破解了干部能力与时代前沿的脱节难题,以“学研用”深度融合模式,推动知识与实战能力同步提升。小组化运作打破了传统灌输模式,一系列课题研究都彰显了年轻干部从“要我学”到“我要创”的深刻转变。这种由内而外的驱动力,是队伍永葆活力的核心密码。

“火种计划”还为地方提供了“人才引擎”。180余项落地成果覆盖各关键领域,既解当下难题,又探未来路径。当年轻干部的创新思维深度融入城市发展脉络,“火种”便真正转化为强大动力,为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市,奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章,提供充满活力的干部人才支撑。

(朱媛媛)